ドイツはヨーロッパの中心に位置する国として知られていますが、実は北と南、東と西で風景や文化に大きな違いがある国でもあります。

この記事では、ドイツの地理に関する基本的な情報から、「へえ!」と思えるような雑学まで、楽しく紹介していきます。

ドイツ旅行や生活にちょっと役立つ知識も満載です。

- ドイツに関する地理の雑学に興味のある方

- ドイツという国についてざっくり知りたい方

ドイツの基本地理:位置・面積・地形の特徴

ドイツは中央ヨーロッパに位置する国で、日本とは違い、長方形のような国土を持っています。

北はデンマークと国境を接し、北海とバルト海に面しており、南はアルプス山脈を通じてオーストリアやスイスと接しています。

東側にはポーランドとチェコ、西側にはフランス、ルクセンブルク、ベルギー、オランダと国境を共有しています。

そのため、地理的には、ヨーロッパの中でも「交通の要所」としての役割を担ってきました。

ドイツの国土面積は約35万7,000平方キロメートルで、日本の国土(約37万8,000平方キロメートル)と比べてやや小さい程度です。

ただし、日本のように島国ではなく、陸続きの国である点が大きな違いです。

地形の面では、南北に向かって大きく三つのゾーンに分けられます。

北部は低地が広がる「北ドイツ平原(Norddeutsches Tiefland)」で、ベルリンやハンブルクなどの都市があります。

標高が低く、農業に適した土地が多い地域です。

中部は丘陵地帯と低山帯からなる「中央山地(Mittelgebirge)」があり、フランクフルトなどの都市やハルツ山地(Harz)などがあります。

さらに南に進むと、ミュンヘンなどの都市やアルプス山脈が広がり、標高2,962mのツークシュピッツェ(Zugspitze)はドイツ最高峰として知られています。

このような地理的多様性が、ドイツの気候や地域文化、産業構造にも影響を与えてきました。

ドイツの州とその特徴的な地理

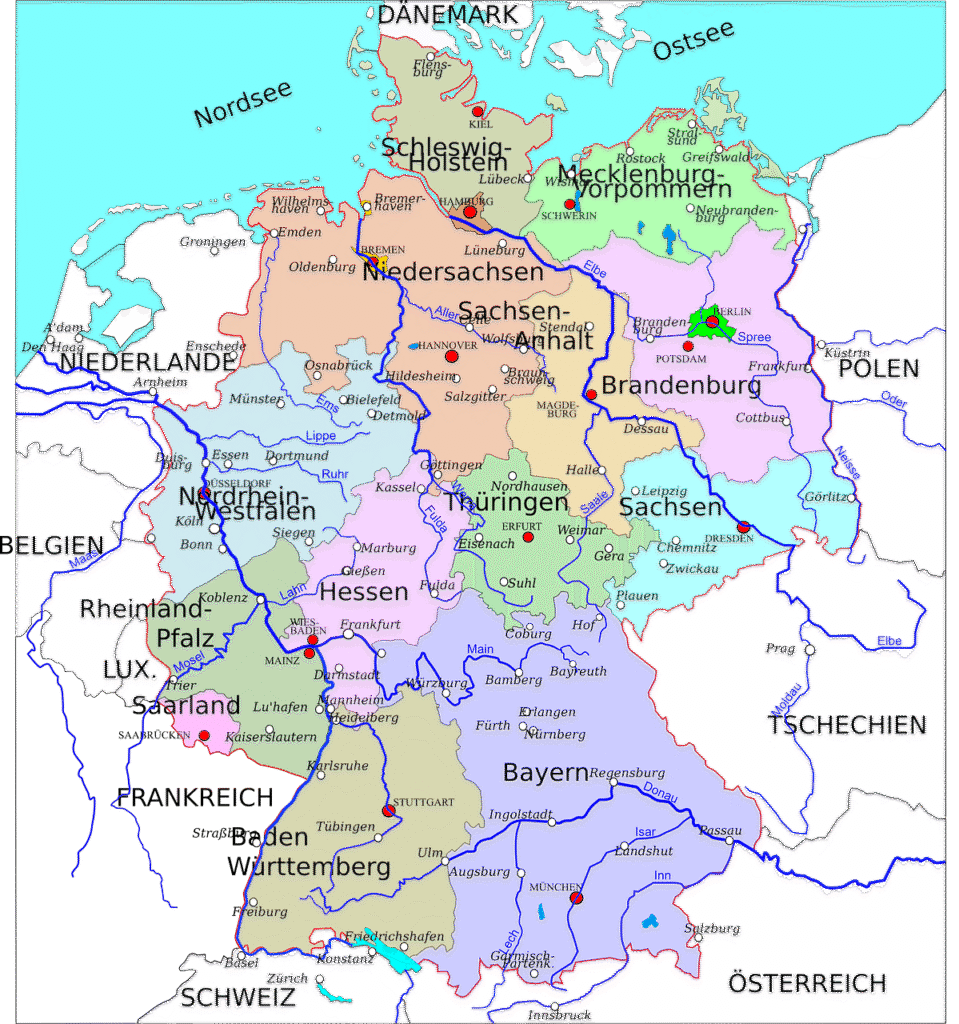

ドイツは連邦共和国であり、16の州(Bundesländer)から構成されています。

それぞれの州は独自の地理的特性を持っており、気候・自然環境・地形にも違いがあります。

以下に、いくつかの州の特性を例として紹介します:

- バイエルン州(Bayern)

-

南部に位置し、アルプス山脈に隣接しているため、州南部を中心に山岳地帯が多く、スキーや登山の名所として知られています。

ツークシュピッツェを含むドイツ最高峰エリアもこの州に属します。 - バーデン=ヴュルテンベルク州(Baden-Württemberg)

-

黒い森(Schwarzwald)と呼ばれる深い森林地帯が広がり、自然豊かな景観と温泉地が特徴です。

- ブランデンブルク州(Brandenburg) および メクレンブルク=フォアポンメルン州(Mecklenburg-Vorpommern)

-

北東部の州は、平坦で湖が点在する自然豊かな地形が特徴です。

バルト海に面しており、避暑地や海水浴の観光地も多くあります。 - ザクセン州(Sachsen) および テューリンゲン州(Thüringen)

-

東部の州では、低山帯が多く、緑豊かな山々や歴史ある街並みが広がっています。

これらの州はドイツ再統一以前は旧東ドイツに属していたため、現在も経済面や人口動態などで西部とは異なる特徴を見せています。

このように、ドイツの州ごとに見られる地理の違いは、風土や文化だけでなく、観光や居住地としての魅力にも直結しています。

意外と知らない?ドイツ地理の雑学あれこれ

ドイツの「中心」はどこ?実はいろいろな定義がある

ドイツの「地理的中心」は一つに決まっていません。

測定方法によって、ヘッセン州のNiederdorla(ニーダードルラ)や、バイエルン州のFladungen近くなど複数の「中心」が主張されています。

面積・重心・人口重心など、何をもって「中心」とするかで答えが変わるのです。

「ドイツの最北端と最南端、最東端と最西端」ってどこ?

ドイツの国土の端っこは、以下の通りです:

- 最北端:Zollgrenzpunkt nördlich von List auf Sylt(ズィルト島)

- 最南端:Haldenwanger Eck(バイエルン州)

- 最東端:Neißeaue(ザクセン州)

- 最西端:Isenbruch(ノルトライン=ヴェストファーレン州)

これらの地点の多くは観光地ではありませんが、記念碑や看板が設置されていることもあり、地理マニアには人気です。

一番標高が低い場所は海抜-3.54mのNeuendorf-Sachsenbande

ドイツの最も低い地点は、シュレスヴィヒ=ホルシュタイン州にあるNeuendorf-Sachsenbande(ノイエンドルフ=ザクセンバンデ)で、海抜-3.54メートル。

オランダほど極端ではありませんが、標高の低さを活かした農業地帯です。

日本と同じくらい緯度が高い!でも意外と暖かい理由とは?

ドイツの緯度は日本よりずっと北に位置し、ベルリンは札幌よりもずっと北にあります。

それにもかかわらず、冬の寒さは比較的穏やか。

これは主に偏西風とメキシコ湾流(北大西洋海流)によって、暖かい空気が西から流れてくるためです。

大陸性気候である東欧よりも冬が過ごしやすいのはこのためです。

ドイツには“海”がある(北海・バルト海)けど、泳ぐにはちょっと寒い…?

ドイツ北部には北海とバルト海があります。

美しいビーチや海辺のリゾート地もあり、夏には観光客で賑わいますが、水温は年間を通して低め。

夏でも水温は20℃前後で、日本の海水浴の感覚とはかなり異なります。

海風も強く、泳ぐよりも散歩やリゾート滞在向きです。

ドイツの国境が接する国の数は?

ドイツはヨーロッパの中でも特に隣接する国の多い国です。

合計で9か国と国境を接しています。

西から時計回りに並べると、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、フランス、スイス、オーストリア、チェコ、ポーランド、デンマーク。

これだけ多くの国と地続きでつながっているため、国境を超えた移動がとても身近です。

おまけ:旅行や生活に役立つ地理トリビア

旅行者や移住者がドイツ国内を移動する際、知っておくと便利な「地理系のちょっとした知識」をいくつか紹介しておきます。

高速鉄道ICEはなぜ真っ直ぐじゃない?

ドイツの高速鉄道ICE(InterCity Express)は、必ずしも直線的な路線を走っているわけではありません。

日本の新幹線のルートと比べても、カーブが非常に多くなっています。

これは地形の起伏に加え、古くからの都市間交通網や、トンネル・橋梁建設のコストなどが影響しているためです。

都市間をうまく結ぶため、歴史的・地理的なバランスを取ったルート設計になっています。

ワインと地理:ライン川やモーゼル川沿いが美味しいワインの産地になる理由

ドイツワインで有名な産地は、ライン川やモーゼル川沿いに集中しています。

これらの地域では、南向きの急斜面、日照時間、川の反射光、石灰質の土壌といったワイン作りに理想的な条件がそろっています。

特に白ワイン品種「リースリング(Riesling)」は、モーゼル渓谷が世界的な名産地です。

ドイツ語地名のヒント:「-berg」「-tal」「-see」などの意味と対応する風景

ドイツ語の地名には、地形を表す語尾が多く使われています。

例えば:

- -berg:山(例:Heidelberg)

- -tal:谷(例:Neandertal)

- -see:湖(例:Chiemsee、Tegernsee)

これらを理解すると、地名だけでどんな場所か想像しやすくなり、旅行や地図読みももっと楽しくなります。

ちなみに、地名の末尾によくある「-berg(山)」と「-burg(城)」は混同しがちですが、意味が異なります(例:HeidelbergとHamburg)。

旅行時の目的地確認ミスのもとにもなりやすいので、注意が必要です。

同じ地名が複数存在する

ドイツには、同じ名前の町が複数存在することがよくあります。

例えば、「Neustadt(新しい町)」はドイツに20以上あります。

そのため、鉄道の切符購入時などには、必ず州名や付属の名称(例:Neustadt an der Weinstraße)などを確認しましょう。

州によって祝日が異なる

ドイツは連邦国家であり、州ごとに祝日が異なるため、旅行や引っ越しの際にカレンダーを確認するのは必須です。

例えば、バイエルン州およびザールラント州では聖母の被昇天の日(Mariä Himmelfahrt)が祝日ですが、その他の州では平日だったりします。

最後に

最後に言うのもあれですが、確かにドイツ国内には、日本国内ほどの地域差はないかもしれません。

それは、日本の国土が非常に長いのに対し、ドイツの国土は四角く一か所にまとまっているからです。

それでも、地域によって雪の降りやすさや日照時間に差があったり、名産品や文化に違いがあります。

それは、実際に、デュッセルドルフとミュンヘンという2つの都市に住み、様々な地域を旅行で訪れた私も実際に感じていることです。

皆さんも、ぜひドイツの複数の地域を訪れ、ドイツ国内の多様性に触れてみてください!

コメント