2022年4月、ヨーロッパで暮らす多くの日本人に衝撃が走りました。

Yahoo! JAPANの各サービスがヨーロッパ各国から突然アクセスできなくなったのです。

原因は、EUが制定した厳格な個人情報保護規則「GDPR」にあります。

本記事ではGDPRとは何か、なぜYahoo! JAPANがヨーロッパから撤退したのか、そしてその影響について解説します。

- ドイツへ引っ越したばかりの方、もしくはドイツへ引っ越す予定の方

- ドイツでの生活に興味のある方

GDPRとは何か? ~EUが定めた個人情報保護のルール~

GDPRとは、「General Data Protection Regulation(一般データ保護規則)」の略称で、EU(欧州連合)が2018年5月に施行した、世界でもっとも厳しいとされる個人情報保護の法律です。

ドイツをはじめとしたEU各国に住んでいると、日常生活の中でも度々この名前を耳にします。

この法律の目的は、インターネットやスマートフォンが普及した現代社会において、企業や団体が個人のデータを好き勝手に使えないようにすることです。

例えば、名前や住所、メールアドレスだけでなく、IPアドレス、位置情報、SNS上の行動履歴までも「個人データ」とみなされ、企業がこれを収集・保存・使用するには、事前に明確な同意を得ることが義務付けられています。

また、「データの持ち主(=私たち自身)」には、自分の情報を確認する権利、訂正する権利、削除してもらう権利(通称:忘れられる権利)まで認められています。

万が一、企業がこのルールを守らなかった場合は、最大で企業の年間売上高の4%または2,000万ユーロ(約34億円)もの制裁金が科されることもあります。

このようにGDPRは、企業よりも個人の権利を強く守ろうという発想で設計されており、EUの根底にある「プライバシーは基本的人権」という価値観が反映されています。

とても良い制度ではありますが、企業側にとっては、対応に時間とコストがかかる難しいルールでもあるのです。

Yahoo! JAPANはなぜEU圏から撤退したのか?

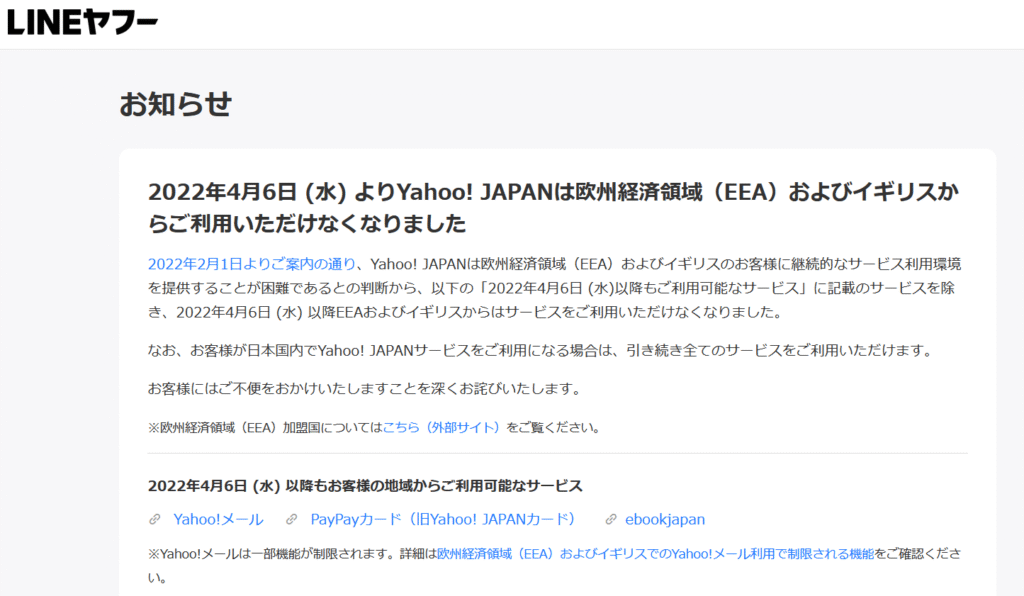

2022年4月頃、ヨーロッパに住む日本人のあいだで突然話題になったのが、「Yahoo! JAPANのサービスが見られなくなった」という事態でした。

Yahoo!ニュース、知恵袋、天気…。

日々の生活に欠かせなかった情報源が、ある日突然すべてブロックされ、「この地域ではサービスを提供していません」と表示されるようになったのです。

その大きな理由が、まさにGDPRでした。

Yahoo! JAPANを運営するAホールディングスは、EUのGDPRに対応するためには、技術的にも経済的にも大きな対応コストが必要であると判断し、ヨーロッパ各国(正確にはEEAとイギリス)でのサービス提供を全面的に停止しました。

これは、GDPRが「EU域外の企業であっても、EUに住む人にサービスを提供するならば、そのルールに従わなければならない」と定めているからです。

つまり、ドイツに住む日本人が日本語でYahoo! ニュースを見るだけでも、Yahoo!側にはGDPR対応の義務が発生します。

多くの日本の大手サイトは、GDPRに対して「サイト構成やデータ処理方法を大きく改修しなければならない」と判断し、EUからのアクセスを遮断するという選択を取りました。

Yahoo! JAPANはその中でも特に大きなインパクトを持っていたため、在欧日本人の間では、「日本との情報的つながりを絶たれたような感覚」を覚えた方も多かったのではないでしょうか。

ドイツに住む日本人にとって、日本の情報は単なる娯楽ではなく、母国との接点であり、生活インフラの一部です。

その入口の一つが突然閉ざされたことは、GDPRの影響が実生活にも及んでいることを強く印象づけました。

EUに住む日本人への影響 ~「ニュースインフラ」が突然消えた日~

Yahoo! JAPANの撤退によって、EUに住む日本人はある種の「情報孤立」に直面しました。

特に大きかったのが、日本語によるニュース・災害情報・時事解説へのアクセスが大幅に制限されたことです。

Yahoo!は、多くのユーザーにとって単なるポータルサイト以上の存在で、日本の主要メディア(読売、朝日、共同通信など)を横断的にまとめて見られる「情報ハブ」として機能していました。

それが突然見られなくなったことで、日本で今何が起きているのか把握する手段が著しく減ったのです。

また、ドイツ在住の日本人の中には、日本の天気情報や地震速報、あるいは選挙・経済情勢の動向を日々チェックしていた人も少なくありません。

特に年配の方や、SNSや英語ニュースに不慣れな人にとっては、Yahoo! ニュースが一つの重要な「ライフライン」だったということもあったでしょう。

さらに、ブログ、知恵袋といった機能も使えなくなったことで、趣味、情報収集の手段までもが断たれた人もいます。

まさに、情報インフラの喪失とも言える状況でした。

もちろん、NHKワールド、日経アジア、日独協会の情報紙など代替手段はありますが、どれも一部の情報に限られ、Yahooのように「まとめて・手軽に・日本語で」得られる形とは違います。

VPNを使ってアクセスするという選択肢もありますが、技術的・法的なハードルがあるため万人向けではありません。

この出来事は、「インターネットにつながってさえいれば、どこにいても母国とつながれる」という私たちの認識を大きく揺るがすものでした。

今後の展望と課題 ~日系企業はGDPRをどう受け止めるべきか?~

今回のYahoo! JAPANの撤退は、単なる「一企業の判断」ではなく、日本企業が国際的なデータ保護基準にどう対応するかという根本的な問いを突きつけています。

GDPRは、EU域内だけでなく、「EUに住む人にサービスを提供する企業」すべてに適用されるため、日本の企業や自治体、教育機関であっても例外ではありません。

EU圏のユーザーにアプリやWebサービスを提供するならば、データ取得時の同意取得、保管方法の透明化、削除依頼への対応など、多くの法的義務が発生します。

しかし、現実には多くの日本企業がこうした対応を「コスト」として捉え、対応を見送り、結果として「EUから撤退する」または「アクセス制限をかける」という選択肢を取っています。

その判断は一見合理的に見えるかもしれませんが、国際市場からユーザーを締め出すというリスクを同時に伴います。

特にドイツやフランスなど、在留邦人の多い国では、「海外で生活する日本人」という小さくも確かな顧客層が存在しています。

企業がそこに目を向けず、「日本国内のことだけを考えていればいい」と判断し続ければ、グローバルなブランド力や信頼感を損なう可能性もあるのでしょう。

GDPRは、確かに複雑で難しい法律です。

しかしそれは、単に「厳しい法律」なのではなく、「個人のデータは誰のものか」という問いに対するヨーロッパ社会の明確な答えでもあります。

今後、AIやIoTの普及によって、私たちの生活と個人情報はますます結びついていきます。

そんな中で日本企業が国際的な基準に向き合い、信頼あるサービスをグローバルに提供し続けられるか。

それが問われています。

最後に

Yahoo! JAPANのEU圏からの撤退は、多くの日本人にとって「情報の自由」を見つめ直すきっかけとなりました。

GDPRという一見専門的で遠い存在に思える法律が、実は私たちの日常にこれほど大きな影響を与えるものだったという事実に、多くの人が驚いたのではないでしょうか。

GDPRは「個人を守るため」の制度であると同時に、企業にとっては大きな負担でもある現実があります。

その板挟みのなかで、企業はどのようにバランスをとるべきか。そして私たちは、自分のデータがどう扱われているかを知る力を持つべきなのか。

世界はますますデジタル化し、国境を越えてつながっていきます。

その中で、情報へのアクセスやプライバシーの問題は「自らの問題」として考える時代に入ったのだと思います。

コメント